研究報告会『江戸時代のフナズシに、挑戦する』【発酵醸造食品機能性研究センター】

2025.01.16

2025年3月15日(土)13:30〜17:00、琵琶湖博物館セミナー室において、龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センターの研究メンバーらが関わる「江戸時代のフナズシの再現実験」等の研究成果を、広く一般の方に向けて発信する研究報告会を開催いたします。

※申込不要、参加無料。ご興味ある方はぜひふるってご参加ください。

名称:研究報告会『江戸時代のフナズシに、挑戦する』

日時:2025年3月15日(土)13:30〜17:00

会場:滋賀県立琵琶湖博物館 セミナー室(滋賀県草津市下物町1091)

https://www.biwahaku.jp/

プログラム:

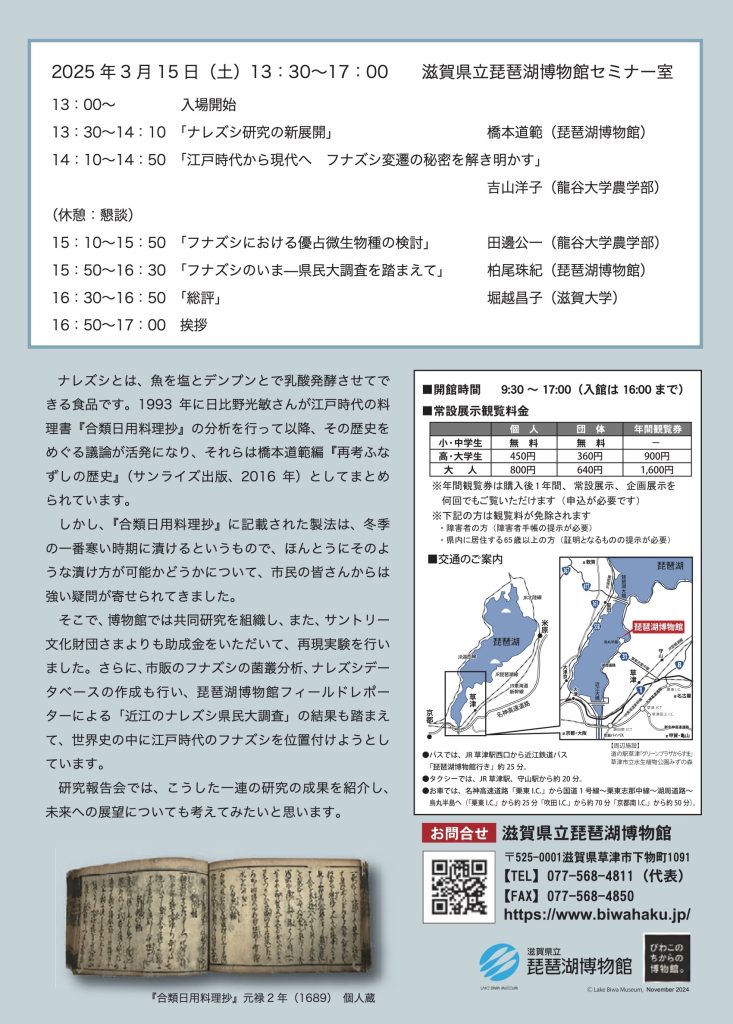

・13:00- 入場開始

・13:30-14:10 「ナレズシ研究の新展開」 橋本道範(琵琶湖博物館)

・14:10-14:50 「江戸時代から現代へ フナズシ変遷の秘密を解き明かす」 吉山洋子(龍谷大学農学部)

(休憩:懇談)

・15:10-15:50 「フナズシにおける優占微生物種の検討」 田邊公一(龍谷大学農学部)

・15:50-16:30 「フナズシのいま̶県民大調査を踏まえて」 柏尾珠紀(琵琶湖博物館)

・16:30-16:50 「総評」 堀越昌子(滋賀大学)

・16:50-17:00 挨拶

趣旨:

ナレズシとは、魚を塩とデンプンとで乳酸発酵させてできる食品です。1993年に日比野光敏さんが江戸時代の料理書『合類日用料理抄』の分析を行って以降、その歴史をめぐる議論が活発になり、それらは橋本道範編『再考ふなずしの歴史』サンライズ出版、2016年)としてまとめられています。

しかし、『合類日用料理抄』に記載された製法は、冬季の一番寒い時期に漬けるというもので、ほんとうにそのような漬け方が可能かどうかについて、市民の皆さんからは強い疑問が寄せられてきました。

そこで、博物館では共同研究を組織し、また、サントリー文化財団さまよりも助成金をいただいて、再現実験を行いました。さらに、市販のフナズシの菌叢分析、ナレズシデータベースの作成も行い、琵琶湖博物館フィールドレポーターによる「近江のナレズシ県民大調査」の結果も踏まえて、世界史の中に江戸時代のフナズシを位置付けようとしています。

研究報告会では、こうした一連の研究の成果を紹介し、未来への展望についても考えてみたいと思います。

お問い合わせ:滋賀県立琵琶湖博物館 TEL 077-568-4811(代表)