「菜の花フェスティバル」(大津市地域元気づくり事業)において田邊 公一教授が講演【発酵醸造食品機能性研究センター/農学部】

2025.03.24

2025年3月22日、本学農学部牧農場がある大津市牧地区において「菜の花フェスティバル」が開催されました。(主催:大津市上田上元気づくり菜の花フェスティバル事業実行委員会)

発酵醸造食品機能性研究センターからは、田邊 公一教授(本学農学部 食品栄養学科 教授)と柿崎博美氏(同センター 博士研究員)が参加しました。

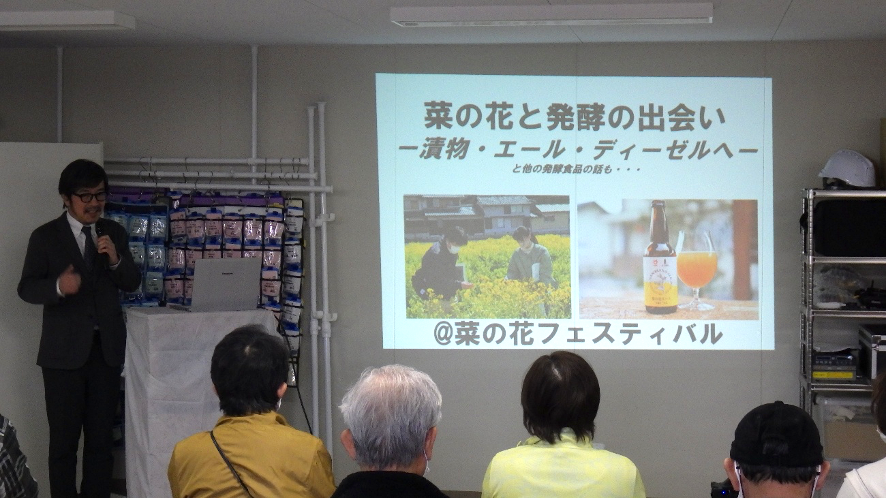

まず、田邊教授による講演が行われ、「菜の花と発酵の出会い -漬物・エール・ディーゼルへ-」というタイトルで、菜の花の多様な活用法と発酵文化について発表されました。

講演では、菜の花の分類や歴史、利用法について解説された後、ご自身の研究をもとに畑漬けや菜の花漬への取り組み、さらには簡易フナズシ作製キットについても紹介されました。

講演後の質疑応答では、会場から熱心な質問が寄せられました。(※下記は一部抜粋)

・Q. 畑漬けの発酵菌はどこからくるのか?

→A. 畑漬けは水、塩、野菜のみで漬けるにもかかわらず、微生物の種類が一定に保たれている。発酵に関わる微生物は、漬け樽や木の蓋に付着して代々受け継がれている乳酸菌が影響している可能性が高い。

・Q. 菜の花の蜜が発酵に与える影響はどのようなものか?

→A. 菜の花には糖質が含まれており、蜜を含む花の部分を漬ける菜の花漬けでは、それを栄養とする乳酸菌が発酵をすすめる可能性がある。収穫のタイミングによって発酵の仕上がりが異なるため、各家庭での違いも見られるのではないか。

上田上地区では、当初菜の花は菜種油を採るために栽培されていました。その過程で間引かれた花や葉、茎などを活用し、冬の間の保存食として「古漬け」が作られるようになりました。

この古漬けは黄金色の見た目から「黄金漬」とも呼ばれ、地域を代表する伝統的な発酵食品のひとつです。その味は、菜の花の良い香りと乳酸発酵した爽やかな酸味が調和した、他にはない風味をもつものです。

田邊教授の講演後には、平野地区の方々による菜の花漬の漬け方の実演が行われ、来場者が実際に漬け込みの過程を学ぶ貴重な機会となりました。 会場では、家庭ごとの漬け方の違いについて熱心に質問をする参加者や、記録のために写真を撮る姿が多く見受けられました。 また、会場のあちこちで「うちの漬け方とは違うね」「こうやって作っているんだ」といった声が聞かれ、平野の方々が作る菜の花漬の美味しさと、その確かな技術が注目を集めていることが改めて感じられました。

今後は、田邊教授とともに菜の花漬作りに挑戦し、さらに研究を深めていく予定です。最後に、フェスティバル会場では、健康推進委員の皆様による干し柿や菜の花、お米、 そして黄金漬の配布が行われたほか、菜の花を使った料理が来場者に振る舞われました。本イベントを通じて、滋賀県の伝統的な発酵食品の魅力を再確認し、 これからもこの文化を次世代へと継承していく重要性を改めて感じました。

(文責:発酵醸造食品機能性研究センター 博士研究員 柿崎 博美)