研究報告会「江戸時代のフナズシに、挑戦する」開催報告【発酵醸造食品機能性研究センター/農学部】

2025.03.27

2025年3月15日(土)に研究報告会「江戸時代のフナズシに、挑戦する」が滋賀県立琵琶湖博物館 ホールで開催されました。当日、会場には110名の方が来場され、活発な質疑応答が行われていた様子から滋賀県の方々がフナズシに寄せる関心の高さが窺えました。

本研究会では、江戸時代の史料に基づいたフナズシの再現実験をはじめ、その歴史的背景や科学的解析、フナズシの発酵プロセスの解明、さらにフナズシの食文化に関する県民調査の結果について、以下の発表者が登壇し、最新の研究成果を発表しました。

・橋本 道範 先生(滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員)

・吉山 洋子 先生(本学農学部 生命科学科 ラボラトリー専門助手)

・田邊 公一 先生(本学農学部 食品栄養学科 教授・発酵醸造食品機能性研究センター兼任研究員)

・柏尾 珠紀 先生(滋賀県立琵琶湖博物館 特別研究員)

また、司会進行は中川 信次 氏(滋賀県高島農業農村振興事務所・滋賀県立琵琶湖博物館 共同研究者)が務め、最後に堀越 昌子 先生(滋賀大学 名誉教授)による総評が行われました。

【→イベント実施概要】

【→関連News:第8回フナズシ研究会において江戸時代のフナズシの再現実験の結果を報告】

発表内容

【ナレズシ研究の新展開:橋本 道範 先生】

橋本先生は、歴史学の視点からナレズシの変遷について報告されました。

ナレズシとは、新鮮な魚を塩と米で乳酸発酵させた食品であり、現代の寿司とは異なる伝統食品です。ナレズシに使われる魚種は様々であり、滋賀県では特にニゴロブナを用いた「フナズシ」が古来広く知られています。

現在の滋賀県のフナズシ(現フナズシ)は、春先に漁獲されたニゴロブナを塩漬けし、夏に飯漬を行い、冬に食す形が一般的ですが、江戸時代の料理書『合類日用料理抄』(元禄2年・1689年)には、「寒の内ニ漬申候」との記述があり、当時のフナズシは冬に仕込まれていた可能性が指摘されました。この違いに着目した橋本先生らの研究チームは、「寒の内に漬けることがほんとうに可能なのか」という市民の皆さんの疑問から中世・近世のフナズシに関する文献研究を開始し、2016年にはその成果を編著『再考ふなずしの歴史』(サンライズ出版)として刊行しました。研究のなかで、料理抄にみられるフナズシを「古フナズシ」と命名し、新たに今回の報告メンバーらとの共同研究を組織して「古フナズシの再現実験」にチャレンジしました。

まず、料理抄の記述をもとに、同じようにフナを仕込み、気候を再現するためにインキュベーター(恒温器)を利用しましたが、カビが発生して失敗しました。そこで、次に実際の冬期の屋外環境で試したところ、見事に成功しました。その後、自信を深めて3回目の試行も行い、無事に成功。さらに、4回目、5回目も成功を収めました。

これらの結果から、橋本先生らの研究チームは、古フナズシが実在したと確信を得ることができ、世界史の中での古フナズシの歴史的位置づけも明確になりました。古フナズシのルーツ(原フナズシ)は、水田稲作とともに日本に伝播したと考えられます。その後、冬に仕込む古フナズシが17世紀に突然出現し、市場を前提として洗練化されていきました。その過程で、原フナズシをベースにしつつも、古フナズシ→現フナズシと変遷し、流行と途絶を繰り返しながらフナズシの多様性が生まれたのではないかと推測されます。また、江戸時代後期に出現した現フナズシの成功と普及は、ナレズシ文化全体の維持に大きく影響を与えました。そのため、ナレズシ大国である琵琶湖地域が今後もその文化を維持していくためには、古フナズシのような新たな挑戦が重要であると締めくくりました。

【江戸時代から現代へ フナズシ変遷の秘密を解き明かす:吉山 洋子 先生】

吉山先生は、今回はフナズシの変遷について、科学的観点からの検証結果を報告されました。吉山先生は、料理抄の記述をもとに、現代の製法を応用し、古フナズシの再現実験を2022年から2024年の3年間にわたって実施しました。日夜、実験中のフナズシのデータを細やかに計測する様などから、本学の学生から親しみを込めて「ふなずし先生」と呼ばれているほどです。

本報告では、2022年、2023年の2年間における再現実験では、次のような検証を実施したことを発表しました。

古フナズシと現フナズシの違いを明らかにするために、以下の要素にもとづく影響を検討しました。

・魚の種類:ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ

・米の種類:もち米、うるち米

・精米度合い:玄米、白米

・容器:木製、プラスチック製

・製法:水張方式、密封方式

・温度:冬期、夏期

これらの要因を、一般的な樽と、研究チームで開発した簡易フナズシ製造キット(実用新案登録第3242466号)を併用して検証しました。

その結果、古フナズシは現フナズシに比べて甘味や酸味が抑えられ、骨が硬いという特徴があることが明らかになりました。また、発酵過程において、現代の気温(江戸時代よりも高い)では、溶存酸素量の減少が早く進行することが予想され、これにより古フナズシは発酵速度が緩やかであったと推測されました。

フナズシの多様性は、200年から300年という長い時間をかけて、よりおいしいものを追求する過程で生み出されたものであると考えられます。最後に吉山先生は、この検証の過程で開発した簡易フナズシ製造キットが、個人の好みを尊重するという現代のニーズに応じた商品であると述べました。この一匹から手軽に漬けられるキットにより、誰もが自分なりのアレンジを加えてフナズシを作り出すことができるという新たなフナズシ文化が生まれていく大きな可能性があると締めくくりました。

【→関連News:フナの日に江戸時代のふなずしの再現に挑む実験を実施】

【フナズシにおける優占微生物種の検討:田邊 公一 先生】

田邊先生は、本学の発酵醸造食品機能性研究センターにも所属しており、学内外問わず精力的に活動されています。今回は、フナズシの歴史を微生物から紐解くために行った優占微生物種の検討結果について報告されました。

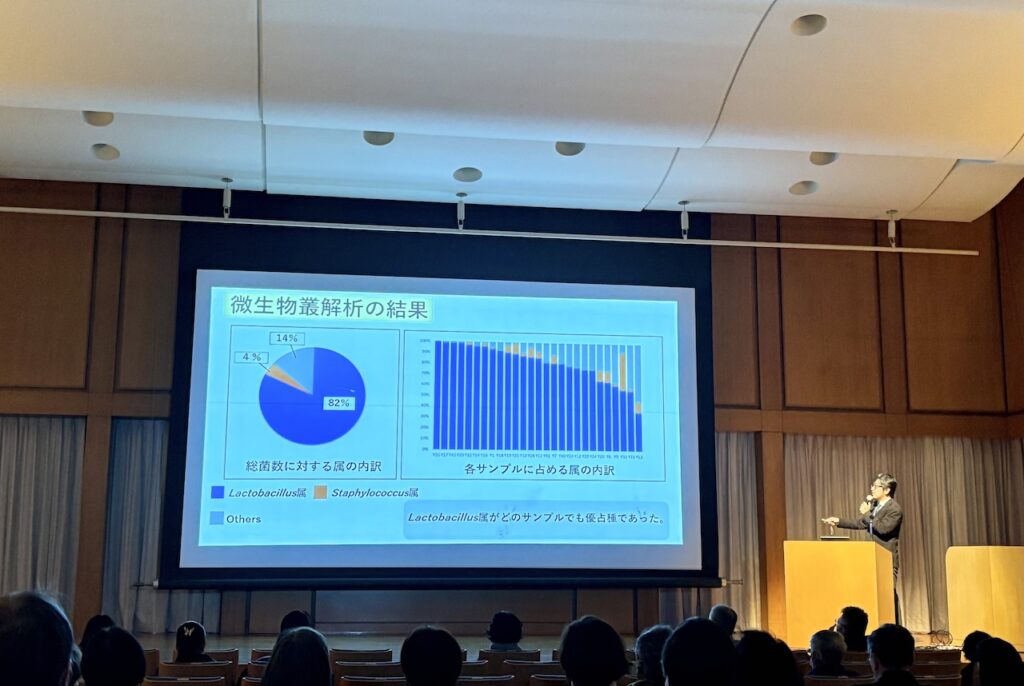

はじめに、これから出てくる実験結果をわかりやすく理解していただくために、用語や実験手法について身近な例を交えて簡潔に解説されました。次に、2023年に購入した市販のフナズシ27種類の乳酸菌種の菌叢解析の結果、Lactobacillus属が優占種であり、種レベルでの解析からは、L. acetotolerans、L. buchneri、それ以外のLactobacillus属が優占する3つのグループに大別されることがわかりました。このことは、フナズシには乳酸耐性および乳酸生産能力が高いLactobacillus属が優占種となることが重要であると示唆しています。特に、滋賀県南部、近江八幡市付近で購入したフナズシは、酸味が強い傾向があり、菌叢解析によるとL. buchneriが優占種であることが明らかになりました。これらのフナズシは、他の地域のフナズシと比較して酢酸濃度が有意に高いため、乳酸菌の種類がフナズシの風味に大きな与えることが推測されました。

【→関連News:市販鮒寿司に含まれる微生物叢解析と成分分析結果を公表】

報告の最後には、これまでの市販フナズシを用いた研究にもとづき、古フナズシの再現実験についても言及されました。これまでの研究では、生残する乳酸菌種のみを解析していたため、検討できる種類が限られていましたが、2024年度には網羅的な菌叢解析と実験室内での温度管理を組み合わせ、米の種類や発酵温度による乳酸菌の増殖の違いについての解説も併せて報告されました。(未発表データのため詳細は割愛します)

報告後の質疑応答では、時間ギリギリまで市民の方々から質問がありました。それぞれの質問内容は以下の通りです。

質問1.「漬け込み樽によって菌が違うのか」

回答:プラスチック樽と木樽では菌叢が大きく異なること、また、それによりフナズシを漬けるだけのフナズシ専用樽が存在した可能性があるのではないか。

質問2.「フナズシを作る際に水分を除くが、水を必要としないのがフナズシの特徴か」

回答:確かに塩切りして魚体からも水分を抜いているので、これが重要なファクターである可能性がある。

【フナズシのいま-フィールドレポーターの「近江のナレズシ県民大調査」をふまえて-:柏尾 珠紀先生】

柏尾先生は、2023年11月~2024年1月にかけて実施されたアンケート調査「近江のナレズシ県民大調査」の結果をもとに、フナズシがいまどのように食べられているのかについて報告をされました。アンケートの回答者は57%が男性、年齢層は10歳代から80歳代と幅広く、居住年数では20年以上の方が75%でした。

興味深いことに、アンケートの結果からは県内在住者の85%がフナズシを食べた経験があり、それも女性よりも男性の方が多いことがわかりました。また、これは年齢が上がるにつれて上昇し、50代でピークを迎え、湖南地域でも多くの人が食べていることが明らかになりました。この結果を、30年前に滋賀県庁の職員と各市町村職員を対象に行った同様の調査と比較すると、フナズシを食べたことがある女性の率は減少したが、男性は上昇したことが確認されました。フナズシを食べた回数では、今まで1、2回しか食べたことがない人が多く、食べる機会はハレの日や酒席が主な回答として挙げられました。

フナズシを食べた感想については、「おいしい」と回答した人が約半数を占めました。また、「くさい」というネガティブと思われる感想には、「おいしい」と「きらい」の両極の意味が含まれていることがわかりました。

フナズシを食べる機会は、10年前に比べると36%減少していることがわかりましたが、食べる機会が増加した人や新たに食べるようになった人がいることも明らかになりました。ちなみに、30年前の調査では、食べる機会が減少したと回答した人が52%だったので、1980年代やそれ以前では、いまよりはるかに多くのフナズシを食べていたと考えられます。

フナズシの入手方法をみてみると、「購入」、「贈答品」、「自作」、「他者に漬けてもらう」であり、人との交流の中でやりとりされる特別な郷土食であることがわかりました。以上のように、フナズシを食べる機会は大きく減少していない一方で、その他の魚種のナレズシ(ハス、アユ、ウグイ、ワタカ、モロコなど)を食べる機会は明らかに減少していることが確認されました。

アンケートを総括すると、フナズシはいまも県内全域でハレの日だけでなく日常的にも食べられ続けていることがわかりました。これは、フナズシが入手しやすくなったことや、各地でフナズシ講習会が開催されるなど、伝統食の継承と普及が進んでいることが背景にあると考えられました。

最後に柏尾先生は、郷土食のナレズシは時期を問わない消費を可能にする生産方法や流通システムが確立されていることもあり、今後も多様化していくことが予想されると締めくくりました。

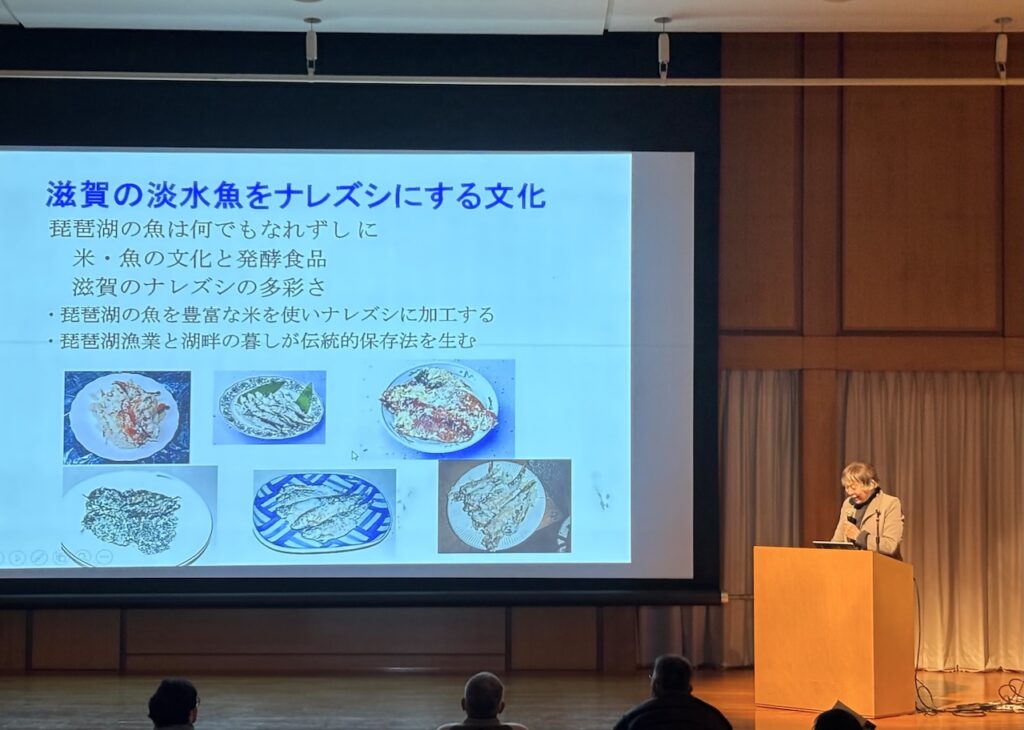

最後に、堀越 昌子 先生から総評があり、今後のフナズシ研究の課題についても述べられました。堀越先生は、これまで食べたり作ったりした貴重なナレズシの写真を見せながら、ナレズシ文化は人々の知恵の結晶であり、試行錯誤の結果、その多様性が生み出されてきたことを強調されました。また、その風土に適した味わいが飽きることなく続いていることもナレズシの特徴であると指摘されました。

琵琶湖のフナズシにおいても、長い歴史を経て進化し続けており、今後も時代のニーズにあわせてさらなる多様性が生まれていくことが期待されます。今回の研究報告会は、フナズシの歴史的変遷を科学的に解明し、伝統的な食文化の新たな展開を探る貴重な機会となりました。特に、古フナズシの再現実験や微生物解析の成果は、今後のフナズシ研究の発展に大きく貢献すると期待されます。また、それぞれの課題として、技術・伝統の継承、そして食文化の継承が今後の重要な課題であると述べられました。

挨拶

最後に橋本先生から閉会の挨拶がありました。橋本先生は今年で還暦を迎え、役職定年により退職を迎えることとなります。最初に、「冬に漬けられるのか?」という市民の皆さんの疑問から始まったプロジェクトで、試行錯誤の連続であったことを振り返られました。多くの失敗を重ね、そのたびに各方面にご迷惑をおかけしてしまったことに対する謝意を表され、その過程を支えてくださったサントリー文化財団さまや関係各所への感謝の気持ちを強調されました。橋本先生は、これまでの活動を通じて得た貴重な経験と、みなさまの支えによってここまでたどり着くことができたことの重要性についても述べられ、参加者全員に対して心からのお礼の気持ちを表されました。こうして、本会は無事に終了となりました。

(文責:発酵醸造食品機能性研究センター 博士研究員・柿崎 博美)